莫奈Monet Claude(1840~1926)

吉维尼花园:梦幻池塘,大师手迹

印象派创始人之一

代表作品《睡莲》系列、《日出·印象》、《草地上的午餐》等。

吉维尼是个宁静而美丽的田园小镇。与繁华的巴黎不过几十公里之隔,时空在这里恍然凝滞,街道两边18世纪的老房子犹如一册册古旧的书卷,隐匿着浅淡的灰色。深蓝色路标上雕刻的小动物正在和斑驳窗洞中探出的花朵接吻,100 多年前的春天,莫奈在小镇上栽下了他水中的精灵,让100 多年后的每个崇拜者都能在他的花园里享受他的幻境。

来时天空正下着小雨,一座粉红色和绿色相间的住宅笼罩在雾霭里,这便是莫奈的故居了。

庭院里爬着满壁的紫藤,也有湿淋淋的金盏花。通过地道,映入眼帘的是那座被描绘过无数次的月亮小桥,精巧地浮现在小小的池塘上。这里有着东方式的闲逸情趣,垂柳波澜,天光云影,而朵朵漂浮在水面上的,是如同幻觉般的睡莲。

这些奇异的水生植物是莫奈的最爱。欧洲没有睡莲,是他从日本带来了她,又让她变成了他晚年笔下唯一描绘的女神。睡莲叶子大片大片地在水中平摊开来,令人神往的花朵半沉半浮, 每一瓣都带着雨的气息。在这一刻,我几乎理解了莫奈为何那么渴望用西方的色彩去描绘东方诗意。

穿过摇曳着紫色鸢尾花的林荫小道,我走进莫奈的住房。这个分外喜爱黄色的老人,在客厅、卧房四周布满了雅致的米黄色,餐厅除了火炉外,也是满满的鹅黄,连吊灯也不例外。

抬眼望去,又见睡莲。虽然屋里挂的是复制品,但仍有一种迷离的吸引。广袤的水域,星星点点的莲花,无比沉静地在半盲的大师笔下蔓延。白内障已经让垂柳和睡莲都消融了,只有颤动的笔触在闪烁着色彩,每一抹色彩分明都是挣扎的纠缠。但当我远离它,这一切又回归成一片沉静的安祥。我分不清哪里是水面,哪里是倒影,淡蓝和深蓝的水,到底是天空还是池塘?或许他和我在这一瞬间都陷入了迷茫,丝一般的蓝绿色水藻,艳丽的和淡然的睡莲——我只是走进了他永恒的东方的梦。

梵高Vincent Van Gogh(1853~1890)

阿尔勒:向日葵田边的黄屋

后期印象派代表人物

代表作品《星夜》、《向日葵》、《生养紫色鸢尾草的花瓶》等。

我带着一个预言走进阿尔勒。

130年前,一个预言家曾对一个孩子说:“你会去巴黎,在那里卖画,你还会恋爱,然后遭到拒绝。你和一个妓女结合,成为一个画了800幅画的艺术家,在普罗旺斯变疯,在医院住上1 年,37 岁时自杀。”

“我的画能卖出去吗?”

“一幅。”

阿尔勒不愧是罗马时代普罗旺斯的首都,除了橄榄树,罗马人也带来了包围整个小镇的竞技场。南部的阳光肆无忌惮地洒在脸上,是种痛快淋漓的灼热。和梵高一样,我在茁壮的向日葵田埂边、在浑浊的苦艾酒里了解了生命的恣意。

阿尔勒的向日葵是梵高的太阳。它们在小镇外的田埂上猛烈地燃烧着,狂暴的黄色有着两种含义,要么是生命的旺盛,要么是迸裂的神经。不幸的是,梵高都有。或者说,幸运的是,梵高都有。

我躺在阿尔勒金黄的向日葵田里,翻滚的热浪成就了我对梵高无法描摹的线条最感性的理解。这里是用不上含蓄的画笔的,手指和画刀就是情绪的操纵者,直接从颜料筒里挤出的色彩在不到3个月的时间里,涂满了整整200 张画布。阿尔勒的骄阳把他的红发晒得焦黄,但他依然对着向日葵在画布上挥汗如雨。他沉醉于这片浓郁而绚烂的色彩,他宁愿生命在这里燃烧。

我喜欢梵高在阿尔勒的房子。这间小小的黄房子和记忆中《阿尔勒的卧室》没有一丝一毫的区别:同样充满憧憬的黄调子,零零星星地陈列着画中那几件可怜的家具。一张单人床、两把木椅子,一张小桌子,上面两个酒瓶,一个茶壶一个茶杯。虽然简陋,却有着各自坚实的骨骼,衬着暖黄色的墙,让人感觉到梵高少有的家的体温。

为了吸引高更的到来、梵高在信笺里不遗余力地描绘过他的卧室,多年以后依然遗留着向日葵的踪影,他用他的太阳装饰这个金色的小屋。高更来了,又走了。一杯苦艾酒后,梵高落下了一片耳朵,金色小屋里淌出了一滩血迹。只有向日葵仍然在他的小屋里燃烧着,像是高亢的生命,又像是灼伤的灵魂。

马赛、里昂和巴黎都有到阿尔勒的火车。另外,到尼斯、意大利的火车也都经过这里。

马蒂斯Henri matisse(1869~1954)

旺斯玫瑰堂:回忆里的那一朵花

野兽派代表人物

代表作品《罗马利亚的上装》、《舞蹈》、《裸女》等。

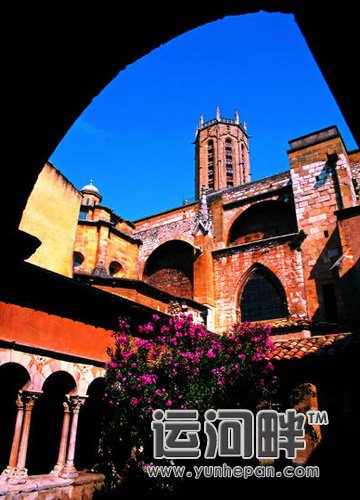

第一眼看到时,我诧异于旺斯教堂的小。这座距离210 号公路仅仅一步之遥的小教堂,绝对称不上雄伟,更没有太多的肃穆。

不过这倒是地地道道的马蒂斯风格。从1948到1951 年,马蒂斯把生命的最后4 年都献给了玫瑰小经堂。这是一座协调而优美的组合体,就像他的画册,翻一翻就会从中跳跃出生活的幽默。在这里马蒂斯是一个操控着光线和投影的幽灵,把非物质的阳光和空气统统吸入彩色玻璃里。

不同于我走进的任何教堂,玫瑰堂充满了生命的朝气,圣光笼罩之下,更多的是生而为人的幸福。

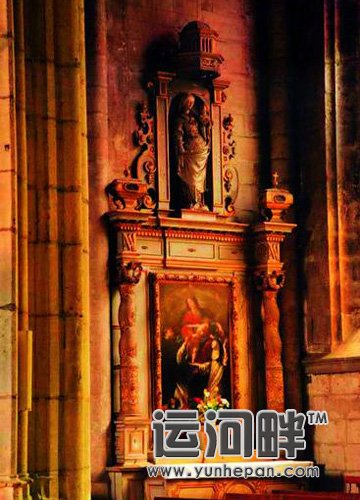

那彩色玻璃窗和那映满了缤纷影子的白瓷砖墙是圣堂的灵魂,这里看不到传统的粉红色玫瑰花窗,取而代之的是湛蓝、酒绿和柠檬黄的玻璃。色彩浓烈得如同欲望,却透过世俗阳光照射出一片斑斓的圈地,白瓷砖墙上圣母的脸就静静地沉浸在光影之中,让静谧也有了突兀的伸延。

我眼前真实存在的,是正在做日间祈祷的神父和修女们。他们的亲切源于马蒂斯裁剪的圣披。柔和的黄和绿、热情而奔放的红、高雅迷离的紫、充满玄妙的黑和白,交织着在弥撒中神父的身上恍惚地蔓延。无论是衣服、佩带还是手帕,上面都有大师亲手绘制的仙人掌叶点缀。这让我想起了马蒂斯的话:“玫瑰经堂是一朵花。和那些大教堂相比,它只是一朵花。”

管风琴在耳边缓缓响起,是该跪下去还是该走出去?这就是马蒂斯留给我的问题。

塞尚P.Cezanne(1839~1906)

艾克斯的画室:写在水城永恒的山下

法国后期印象派画家,“现代绘画之父”。

代表作品《打阳伞的女人》、《温室中的塞尚夫人》、《圣维多利亚山》等。

“Aix”在拉丁文里是”水”的意思。一个城市以水为名,足以想象那份灵动。这里是典型的地中海气候,冬温夏凉,滋润而不潮湿。艾克斯也是大学城,小小的市区内容纳着5所大学,走在街上总会跟各种肤色的活泼学生擦肩而过。

拿出官方出版的旅游指南,红橙色底,塞尚的画像被放在最当眼的位置。走到街上,塞尚的自画像不时出现街头,时时刻刻都在提醒着我,塞尚在此。

我简直数不清艾克斯要跟多少个塞尚发生关系:塞尚大街、塞尚广场、塞尚咖啡馆、塞尚理发店、塞尚画廊……最大的中学要叫做塞尚中学,最大的电影院要叫做塞尚电影院,最大的医院要叫做塞尚医院,就连通往圣·维克多亚的公路也被叫做塞尚之路。

塞尚把他的画室选在了郊区,名字就是那个简简单单的C zanne's Studio。塞尚一生穿梭在艾克斯和巴黎之间,最后4 年他从未离开过他的画室。

我没有失望,这座人去楼空的小房子还是那么天光明净,画家当年使用过的桌椅依旧摆在原处,只是藤编的坐垫已经全磨成了窟窿,或者干脆散乱了骨架。到处都是似曾相识的陈年旧物,一个头盖骨、一尊丘比特雕像、几个苹果模型,那些插着画笔的肮脏小钵小罐,拼凑出了一片迟暮的狼藉。小屋是暗色的,是那种很多颜色混合在一起的委顿,到处都残留着颜料的笔迹,仿佛它们天生就渗进小屋的肌理。墙上的几笔素描,倚窗而立的空画框,连同那只横落在房间里的木梯子,都让我有一种正在装修的错觉。

在远处是灰白色的圣·维多利亚山(SainteVictoire),整座山弥漫着不可思议的魅力。它曾60次出现在塞尚的画作里,承载着塞尚的快乐和忧愁。塞尚曾说,圣·维多利亚山充满了生命,它每天都在意念中变化。其实山峰从未改变,变的只是看山的人。